Quelle est la nature du conflit en Syrie ?

C’est, et cela restera, la révolte d’un peuple contre une dictature. Depuis cinq ans, cette crise est devenue plus complexe, elle s’est internationalisée. Il est apparu, de surcroît, que la révolution populaire initiale « cachait » deux autres mobilisations, celle des Kurdes et celle des djihadistes, aux objectifs et aux modes d’actions bien différents.

Les Kurdes veulent « moins » : leur objectif n’était pas de prendre la place de Bachar Al-Assad à Damas, mais d’accéder à ce rêve qui leur avait été refusé à la fin de l’Empire ottoman, c’est-à-dire la consécration étatique de leur identité culturelle. Les groupes islamistes radicaux, eux, veulent « davantage » : le territoire syrien mais, plus encore, la constitution d’un « Sunnistan » transnational libre de toute ingérence occidentale et chiite.

Le régime s’est servi de ces deux « révolutions parasites » pour amener la grande révolution populaire dans l’impasse où elle se trouve actuellement. Avec les Kurdes, en alternant concessions et confrontations, il est parvenu à diviser les rangs du reste de l’opposition. Et il a utilisé les djihadistes comme un épouvantail, pour discréditer ses opposants aux yeux de l’opinion arabe régionale et internationale.

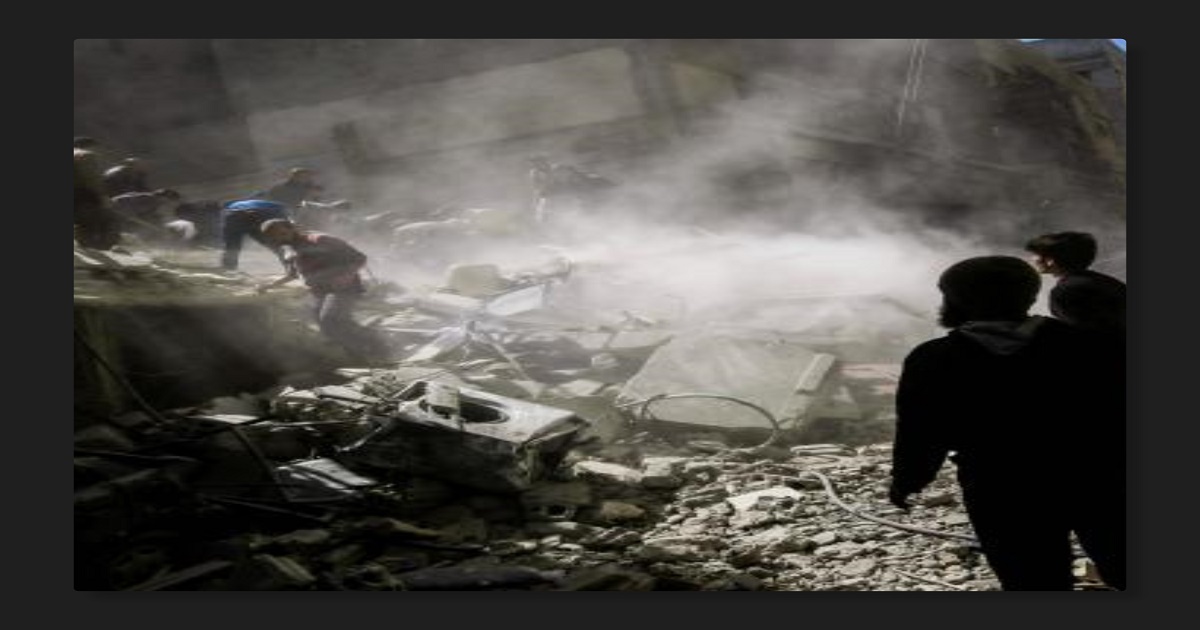

Ceux qui avaient choisi de faire « révolution à part » ont ainsi progressivement confisqué l’entière visibilité du combat de la majorité de l’opposition. Et cette crise, un temps si complexe, est revenue à une sorte de simplicité : celle de l’écrasement militaire, par le régime, les Russes et l’Iran, de la quasi-totalité de la résistance porteuse d’une volonté de libération. Certes, la communauté internationale proteste, mais elle refuse d’interférer autrement qu’en paroles avec ce processus que ses atermoiements ont pourtant largement contribué à initier.

Comment qualifier les stratégies de ces acteurs internationaux en Syrie ?

L’internationalisation de ce conflit s’est opérée de façon terriblement dissymétrique. Ceux qui sont entrés au service du régime se sont montrés constants, cohérents, et sont allés à l’essentiel : verrouillage diplomatique du Conseil de sécurité des Nations unies et maintien de la suprématie militaire de Damas.

Dans ce camp, l’Iran craint l’émergence dans son voisinage d’acteurs sunnites radicaux. La Russie, elle, n’avait pas de penchant idéologique particulier au départ ; sa posture est réactive. Moscou veut faire payer aux Occidentaux leurs incursions dans son « pré carré » ukrainien, ainsi que leur surenchère interventionniste en Libye.

Pour leur part, les soutiens étrangers de l’opposition se sont irrésistiblement détournés de la révolte populaire, pour se focaliser, égoïstement, sur le traitement, à leur avantage, de ses deux « avatars » kurde et djihadiste.

Les Turcs ne regardent plus la crise que par le prisme de leur crainte de l’irrédentisme kurde. Les Occidentaux ne la regardent plus qu’en fonction de leur stratégie – au demeurant contre-productive – de réduire le risque terroriste sur leurs territoires nationaux respectifs.

Ils se sont ainsi focalisés sur l’option du « Tous contre Daech, et seulement contre Daech », une posture guère plus réfléchie que celle du taureau devant la muleta. Car en allégeant les efforts militaires que devait consacrer Bachar Al-Assad à sa défense, les membres de la coalition dirigée par les Etats-Unis lui facilitent l’existence et, donc, prolongent la crise. Pour satisfaire leurs intérêts à court terme, tous sont désormais en train de laisser – voire aider en coulisses – les Russes écraser l’opposition.

Y avait-il, au début, un aspect confessionnel : l’esprit de revanche d’une majorité sunnite contre une minorité au pouvoir, perçue comme alaouite, et ses soutiens chrétien et druze ?

La réponse ne peut être qu’ambivalente. Le spectre du confessionnalisme en Syrie se « fonde » notamment sur l’assassinat de 83 cadets alaouites de l’Académie militaire d’Alep, en 1979, organisé par un officier baasiste qui sera ultérieurement récupéré par les Frères musulmans [épisode qui se solda, trois ans plus tard, par la destruction et le massacre de la ville de Hama par l’armée syrienne].

Les statistiques établissent cependant que les alaouites, alors 10 % de la population, constituaient une très large majorité des cadets de l’académie ! Il faut tenir les deux bouts de cette réalité.

Dès 1980, les Frères musulmans ont explicitement condamné le principe d’une guerre sectaire contre les alaouites, insistant sur le fait qu’ils ne luttaient que contre les détenteurs du pouvoir et de l’appareil sécuritaire, que le régime, loin des ambitions laïques du parti Baas, avait construit sur des bases confessionnelles.

De là sont nées des tensions avec cet appareil répressif, identifié aux « aayn » – de l’initiale arabe du mot alaouite que l’on n’osait même pas prononcer. Discréditer la révolte populaire de 2011 au nom de ce passif du régime serait donc emprunter un raccourci trompeur. C’est le régime qui a instillé le confessionnalisme, assumant le risque de la guerre sectaire pour, banalement, diviser le front de ses opposants.

Le régime a-t-il gagné ce pari de la division confessionnelle ?

En partie au moins ! Il a réussi à « sunniser » l’image de la révolte, en poussant les sunnites à se militariser, sachant, bien sûr, qu’ils constituent la majorité démographique. Au bout de huit mois, fin 2011, la quasi-totalité du commandement militaire de la rébellion était détenue par des sunnites.

Pour accélérer ce processus, le régime a fait un usage très sélectif de la répression : les manifestants druzes ont eu droit à l’odeur, rare en Syrie, du gaz lacrymogène, tandis que les manifestants pacifiques des quartiers sunnites recevaient, dès le début, des rafales d’armes automatiques. Sans parler des djihadistes de Daech [acronyme arabe de l’organisation Etat islamique], qui étaient mystérieusement épargnés !

Mais iI est faux de dire que le régime a survécu grâce au soutien des minorités effrayées par le radicalisme sunnite. Il ne doit sa survie qu’à la perfusion militaire, iranienne d’abord (par troupes libanaises du Hezbollah interposées) puis russe, dont il a bénéficié. Sans compter les milices chiites irakiennes et afghanes, qu’il a lui aussi mobilisées, tout en continuant à se présenter comme le « défenseur de la laïcité » ! Et sans compter, non plus, la focalisation exclusive des occidentaux sur la défense des « minorités », au détriment de celle de la majorité !

L’opposition a accusé l’organisation Etat islamique (EI) d’être une créature du régime. Quels sont leurs liens ?

Le régime a manipulé des groupes djihadistes au profit de sa politique en Irak et au Liban, dans les années 2000 notamment, d’une manière comparable à celle de l’armée en Algérie dans les années 1990. Dès mai 2011, Bachar Al-Assad a aussi libéré massivement des prisonniers, dont il était persuadé qu’ils rejoindraient les djihadistes.

Or, ils sont allés dans d’autres groupes islamistes, mais pas Daech. L’EI est une création du régime, seulement au sens où ce dernier, tout en nourrissant la radicalisation par la répression aveugle, l’a laissé prospérer en toute tranquillité.

Ceux qu’Assad voulait éliminer, c’était les opposants présentables, pas les épouvantails à qui il souhaitait longue vie ! Il s’est ainsi manifestement retiré sans combattre de la ville de Palmyre [le 27 mars 2015], pour s’offrir le plaisir de montrer aux Occidentaux Daech démolissant des temples !

Les tout premiers attentats à Damas, à la mise en scène grossière, ne pouvaient pas non plus être l’œuvre de Jabhat Al-Nosra ou de Daech. Cela dit, Daech a une existence historique indéniable. Elle est le produit de l’autonomisation de l’aile radicale de l’opposition irakienne à l’armée américaine d’abord, au régime « confessionnel » du [premier ministre] Nouri Al-Maliki à Bagdad ensuite.

Le groupe issu du terrain afghan s’est ensuite « irakisé » puis exporté en Syrie. Il a également été renforcé parce que l’Occident a lâché ceux qu’il ne trouvait pas assez « laïques », nourrissant ainsi le désespoir de tous ceux qui sont allés grossir les rangs djihadistes.

Comment la France est-elle passée du soutien franc à l’opposition à une politique centrée sur la lutte antiterroriste ?

La France a abordé les printemps arabes en confirmant son soutien traditionnel aux vieux leaders autoritaires. « Voulez-vous une matraque plus courte pour taper plus précisément sur vos manifestants ? », avait proposé en substance la ministre des affaires étrangères Michèle Alliot-Marie à « notre ami » Ben Ali [président tunisien déchu le 14 janvier 2011].

En recevant une double « gifle », tunisienne puis égyptienne [avec la chute de Hosni Moubarak le 11 février 2011], Paris a pris conscience de son erreur de diagnostic. La France est alors entrée dans la crise libyenne avec un logiciel radicalement différent, allant presque jusqu’à se substituer à l’opposition.

La ligne « le tyran va tomber » a perduré au début de la crise syrienne. Mais les premiers résultats des urnes arabes, malgré des signes d’ouverture en direction des vainqueurs islamistes, ont fait vaciller cet enthousiasme initial. Paris – cette fois, sans trop le dire – a entrepris de changer, une deuxième fois, son fusil d’épaule. Le premier revers de l’opposition démocratique syrienne a peut-être bien été… la victoire des islamistes en Tunisie puis en Egypte ! La perception française des printemps arabe en a été, à tort, irrémédiablement affectée.

Pourquoi « à tort » ?

L’attitude ambiguë, hésitante, contradictoire des gouvernants français dans le printemps syrien, et dans beaucoup d’autres crises régionales, est inefficace pour une raison centrale : leur inaptitude structurelle – et celle des intellectuels qui les enferment dans leur erreur – à percevoir, rationnellement les forces dites islamistes qui sortent régulièrement des urnes arabes.

La France persiste, de manière aveugle et désespérée, à ne considérer légitimes que ceux qui, en politique, usent de la religion selon un modèle calqué sur sa propre construction républicaine. Le pouvoir français a une impuissance pathologique à comprendre que les sociétés musulmanes, dans le prolongement post-colonial de la réaction du « Sud » à la domination du « Nord », font de leur culture religieuse un usage identitaire qui n’a jamais eu d’équivalent dans la révolution modernisatrice occidentale.

Le résultat de ces tergiversations est que Paris a soutenu la révolution syrienne, suffisamment pour déclencher, à l’encontre de celle-ci, un discrédit réactif dans des pans entiers des gauches arabes et occidentales dites « anti-impérialistes », mais jamais assez pour contrer l’ampleur décisive de l’ingérence militaire iranienne et russe.

L’autre tournant du changement de la politique française est lié à l’apparition du groupe Etat islamique…

Le second déclic, c’est bien sûr la prise inattendue de Mossoul par l’EI [en juin 2014]. Cette percée spectaculaire, rendue possible par l’effondrement de l’armée irakienne, est venue démontrer que ces djihadistes, que l’on pensait n’être qu’une frange extrême, marginale et périphérique du spectre politique, étaient en réalité capables d’entrer en empathie plus ou moins profonde avec des segments entiers de la population irakienne.

Avant même d’être ciblée par le moindre attentat, la France s’est alors affranchie de ses réticences à s’impliquer militairement, fût-ce seulement en armant sérieusement l’opposition syrienne. Et elle est… entrée en guerre.

Mais contre Daech, c’est-à-dire en intégrant de facto le camp de ceux qui prorogeaient l’existence du régime syrien et, donc, la crise. A partir du moment où le spectre de « l’hiver islamiste » s’est imposé, Damas a repris en effet toute son arrogance et n’a plus été disposé à faire la moindre concession susceptible de rendre crédible une porte de sortie négociée.

Cette décision a été une erreur stratégique et tactique. Elle n’a pas relevé le niveau de sécurité des Français. Au contraire. Les « performances » des pilotes de nos Rafales, mobilisés en Syrie et en Irak dans un contexte électoraliste trouble en France, ont en fait contribué à compromettre celles des fantassins de « Vigie Pirate ».

Combattre militairement l’EI n’est-il pas une nécessité ?

On ne peut évidemment pas rejeter cette option. Pourvu qu’elle ne soit pas la seule ! Une victoire seulement militaire sur Daech ne fera que disséminer dans l’espace, et reporter dans le temps, les problèmes qui ont conduit à son émergence.

Combien de fois la ville de Fallouja a-t-elle été « libérée » des djihadistes depuis 2004 ? Que se passe-t-il quand vous ne laissez pas, derrière cette « libération », une alternative politique crédible ? Le même tissu militant reprend vite le contrôle, ou exporte sa lutte…

Tant que ses adversaires ne lui opposent pas une alternative locale crédible, ils fabriquent autant de djihadistes qu’ils en éliminent. L’erreur a été de perdre de vue la matrice de la crise : Daech est une conséquence du « permis de tuer » qui perdure aux mains du régime syrien, il n’est pas l’origine de la crise.

Pendant que Daech égorge « en couleur et au ralenti », avant de nous envoyer les vidéos, le régime tue dix fois plus, en rejetant cyniquement la responsabilité sur ses opposants. C’est dans ce piège que nous sommes tombés. Quant au refus américain de sanctionner le régime pour son usage des armes chimiques, il a sans doute constitué le plus formidable cadeau qu’a reçu Daech, qui a alors recueilli en masse les déçus des fausses promesses du président Barack Obama.

Comment l’Occident peut-il soutenir une opposition dont il renie aujourd’hui la majorité des acteurs militaires ?

Les Etats-Unis Unis et l’Europe condamnent vertueusement le déplacement du centre de gravité de l’opposition armée vers les groupes radicaux, en oubliant que c’est leur passivité face à l’ingérence irano-russe massive qui a contribué à nourrir ce processus !

Ils se refusent ensuite à faire une distinction essentielle entre les groupes qui ont un agenda anti-occidental, et ceux qui se battent dans un cadre national. Si nos interlocuteurs, dits modérés, ont choisi début août de s’allier avec Fatah Al-Cham [anciennement Front Al-Nosra affilié à Al-Qaida], c’est qu’ils avaient de bonnes raisons que nous n’avons pas voulu entendre.

Les Nations unies ne font pas mieux : leur premier médiateur, Lakhdar Brahimi, était l’ancien ministre des affaires étrangères des généraux éradicateurs responsables de l’écrasement du « printemps algérien » de 1991 ! Staffan de Mistura, son successeur, n’a pas renouvelé cette équation : le soutien qu’ont apporté les Russes à son plan de démilitarisation d’un seul des deux camps qui s’affrontent à Alep l’a démontré avec éloquence.

Nous n’avons pas fini de payer le prix de ce dangereux tournant syrien de notre histoire contemporaine.