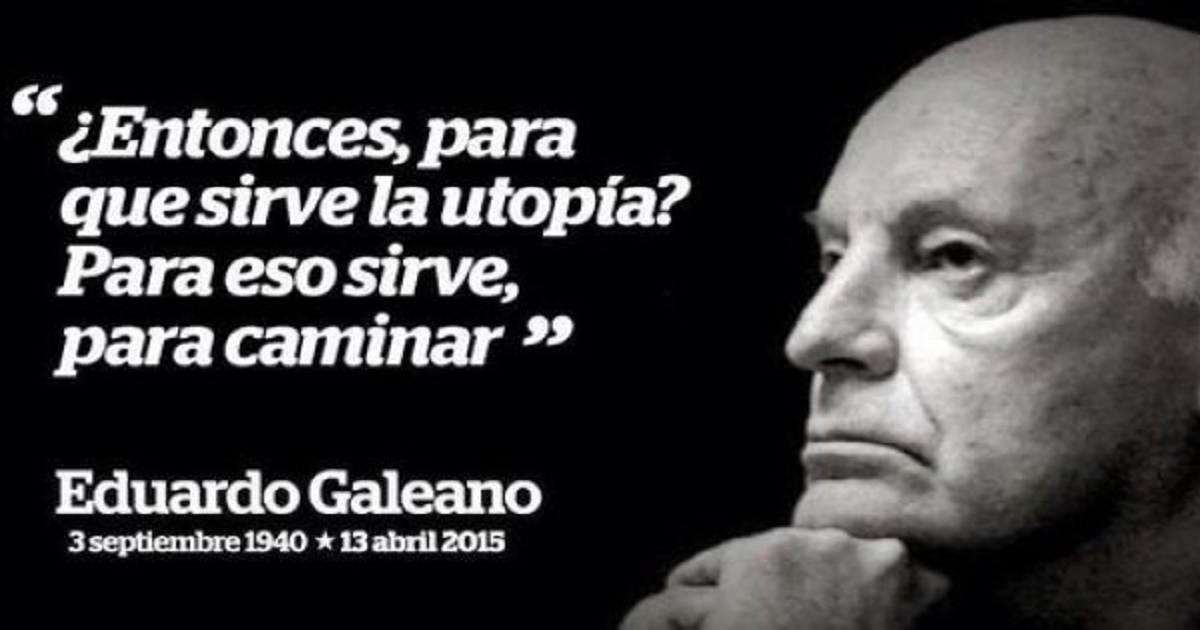

En hommage à Eduardo Galeano.

Les univers parallèles

Lors du Forum Social de Porto Alegre de 2005 Eduardo Galeano a rappelé la réponse que son ami Fernando Birri a donnée une fois à la question : « A quoi sert l’utopie ? » « Je sais qu’elle est là-bas sur l’horizon », a répondus Birri. « Chaque fois que je fais un pas elle s’éloigne d’un pas … : A quoi sert-elle alors ? Elle sert à cela, à marcher ». José Saramago n’était pas d’accord : « les utopies ne servent à rien ; ce qui a transformé le monde fut la nécessité ».

Cela, je comprends, est une réponse qui essaie d’être pragmatique mais elle reflète, non seulement la frustration des intellectuels de la gauche depuis les années quatre-vingts, mais aussi une pensée très antérieure qui date du XIXe siècle : la pensée marxiste selon laquelle la base matérielle est celle qui dicte ses lois à la superstructure, c’est-à-dire les nécessités matérielles et les systèmes de production sur l’éthique, l’éducation, la religion, l’art, etc. Affirmer que quelque chose comme une idée (une utopie), depuis la superstructure, est capable de changer la réalité matérielle, n’appartient pas au marxisme orthodoxe. De la même manière, Ernesto Che Guevara était marxiste dans la théorie et par inadvertance un antimarxiste dans sa conception la plus profonde : non seulement de par son idée romantique qu’un groupe ou un individu comme Don Quichotte pouvait changer le monde, mais de par son insistance dans la force d’un changement moral comme moteur pour changer une réalité sociale.

L’un des livres fondateurs des utopies modernes c’était, précisément, « L’Utopie » (1516), de Thomas More. Ce qui est aujourd’hui l’Amérique Latine allait jouer dans cette nouvelle tradition un rôle décisif : More s’est inspiré des lettres qu’Amérigo Vespucci a écrites au début de l’ère de la découverte du Nouveau Monde. Vespucci avait rapporté que dans ces terres les natifs étaient des peuples très salutaires et avaient des coutumes étranges : ils n’avaient pas beaucoup d’estime pour les richesses matérielles, ils ignoraient la propriété privée et se baignaient tous les jours. Le machisme, une institution consolidée en Europe et exportée au nouveau monde, n’était pas aussi fort pour estimer la virginité chez la femme ou la maintenir éloignée des sujets publics.

Au-delà de savoir si les lettres de Vespucci (comme celles de Hernán Cortés ou celles de Bartolomé de las Casas) sont exagérées ou non, il est certain qu’elles révèlent une époque : l’Amérique comme Utopie exprimait les rêves et les aspirations d’une Europe qui s’abandonnait à la passion individualiste de la conquête et de l’argent ; l’avarice, cupiditas, cessait d’être un péché pour devenir une vertu. Le christianisme de la Renaissance a désacralisé le monde et a sacralisé le salut individuel : si le monde n’était déjà plus sacré mais matière, c’était bien, de l’exploiter sans condamner l’humanité à la perte. C’est-à-dire que l’utopie a été, depuis de nombreux points de vue un rêve collectif, l’expression symbolique du désir de ce que l’on n’est pas ou que l’on n’a pas, la faute pour ce qui n’a pas été fait ou qui a été fait mal, un rêve qui dans de nombreux cas s’est terminé en cauchemar.

Le temps européen qui, grâce aux premiers humanistes modernes du XIVe siècle, a cessé d’être conçu selon des Eres des métaux comme un processus inévitable de dégradation et de corruption et aux siècles postérieurs s’est mis à devenir une courbe ascendante, où tout temps passé était pire ; le meilleur était devant, vers l’avenir : le progrès et le dépassement de tous les malheurs grâce à la connaissance de l’homme et du monde.

Le capitalisme et le marxisme seront deux versions de la même conception fondatrice : le progrès éthique et matériel existe et derrière se trouvent les temps obscurs, les mythes et le Cosmos enchanté. Le Développement était, et dans de nombreux cas il l’est encore, simplement richesse, industrialisation. Mais si dans des décennies précédentes les hautes cheminées fumantes étaient l’orgueil national et même les poètes chantaient des louanges à la contamination, à notre époque c’est la consommation et les tours en verre qui s’accumulent l’une à côté de l’autre et rivalisent par leur taille sans vestiges de la perte de sacralité du sang et du monde.

Différent, le monde amérindien ne séparait pas le sang de l’esprit, les hommes et les femmes de l’univers naturel, ni se fiait à la conception judéo-chrétienne du temps linéaire. Comme dans beaucoup d’autres cultures, c’était un temps circulaire. Le progrès, la vertu, le sens de justice était, et recommence à être plutôt une restauration de l’origine. Ainsi, l’utopie prend fin avec les intellectuels engagés, chez les révolutionnaires, comme elle a commencé au XVIe siècle : inspirée du monde Amérindien, par la mise en cause de l’irrationalité de la surconsommation, de l’avarice et de l’individualisme depuis une vision écologique, qui est aussi une revendication indigène et indigéniste.

Certes, les utopies sont aussi antiques que les religions. Le paradis chrétien et musulman vague moksha, la libération du Samsara indien sont de clairs exemples. Mais dans notre temps les grandes utopies sont unanimement comprises et associées à des formes idéales de société. Ce type d’utopies modernes a connu une apogée au XIXe siècle et un déclin dans le postmodernisme. Comme nous l’avons dit précédemment, à la fin du siècle dernier (alors déjà à l’angoisse des catastrophes sociales persistante s’était déjà ajoutée l’angoisse de la catastrophe écologique), dans l’Ère moderne les hommes ont discuté de comment organiser la société parfaite ; dans l’Ère postmoderne ou néo médiévale les hommes (et maintenant les femmes aussi) nous nous inquiétons de savoir comment nous allons sauver le monde de la catastrophe. Depuis la fin de la modernité, tant à l’académie qu’à Hollywood les dystopies (ou contre-utopies) comme Terminator sont plus populaires et assez plus vraisemblables que les utopies.

Morte l’Ère moderne, ou plutôt discréditée, l’Ère postmoderne a fait le chemin inverse : si la précédente avait sacrifié la sécurité en échange de la nouveauté, la liberté, notre époque a sacrifié la liberté pour la sécurité, depuis les dictatures diverses et innombrables du deuxième et troisième monde jusqu’aux démocraties contemporaines du premier monde, contrôlées par le grand capital privé et l’espionnage étatique de la vie privée.

Mais l’Ere moderne nous a légué deux vieux démons qui sont aujourd’hui dieux : l’égalité et la diversité. Les deux sont la face de la même monnaie, puisque nous sommes égaux, parce que nous sommes différents et on ne peut pas revendiquer l’un sans défendre l’autre. Mais toute différence ne se vaut. Les différences que nous nommons diversité et qui ne contredisent pas l’égalité de droits sont les différences horizontales, qui étaient avant verticales, non seulement dans la pratique mais aussi dans leur légitimité sociale. L’égalité et la diversité ont besoin de la liberté et de la sécurité, mais pas administrées verticalement mais horizontalement. C’est-à-dire la liberté ne s’oppose pas à l’égalité si c’est une liberté égale, si tous ceux que nous sommes différents, nous avons une quotité, à défaut d’être similaire au moins suffisante de liberté. Mais pour que cela arrive, est nécessaire une distribution minimale, raisonnable ou nécessaire, du pouvoir. Ce type d’utopies, qui dans une certaine mesure ont cessé de l’être, nous les appelons progrès, auxquels des critiques comme Eduardo Galeano ont participé d’une manière décisive, non seulement par leur critique des pleins pouvoirs hégémoniques, mais par leur conception existentielle, qui est plus propre du monde amérindien que de la philosophie (marxiste) européenne.

Temps et langage

Il est commun de considérer que le passé est en arrière et l’avenir en avant. C’est une conception, bien qu’unanime, tout à fait arbitraire. Ainsi que le nord n’est pas en haut, l’avenir n’est pas devant. La langue a attrapé l’idée de que notre corps marche en avant et l’a fixé dans notre conception du temps. Beaucoup plus en anglais, où les actions sont davantage récurrentes que les contemplations, où ne se distingue pas être d’être mais où se distinguent différentes formes de faire (to make / to do, sans commencer à considérer le vaste vocabulaire parlé qui se réfère à l’argent ou aux affaires même dans le fait de manger ou simplement de saluer), où les distinctions au temps passé sont moins sophistiquées que dans d’autres langues comme l’espagnol.

Dans des mentalités et des civilisations comme la nôtre, l’action prédomine sur la contemplation de l’existence, et par conséquent l’avenir est en avant. Dans des cultures plus contemplatives comme dans la Grèce antique ou dans les Andes, le temps était une rivière qui coulait depuis notre dos vers ce que nous avons par devant. C’est-à-dire le passé était en avant et l’avenir en arrière. Cette conception, qui en principe peut nous sembler absurde est encore plus logique que notre propre conception du temps : si nous pouvons voir le passé dans des formes de souvenirs et nous ne pouvons pas voir l’avenir incertain, dès lors ce que nous avons devant nous n’est pas ce qui viendra mais ce qui a été c’est-à-dire la mémoire. Dans le monde andin, ce temps est le ñaupa-q, le mot qui survit même dans les régions les plus euroaméricaines comme dans le Cône Sud rural.

Peut-être par nature, nous les humains nous essayons de protéger toujours notre optimisme, quel qu’il soit, en niant la réalité et en niant les conséquences négatives de nos actions au nom du progrès et le bonheur supposé d’être riches, qui se tient surtout par le fait que par une norme générale c’est une aspiration perpétuelle c’est-à-dire une utopie individuelle, de la renaissance.

L’utopie capitaliste et marxiste d’un avenir en avant et vers le haut appelée progrès ne serait pas, pour la mentalité indoaméricaine, quelque chose qui est devant nous, mais derrière. L’utopie américaine (dans la version élaborée de Thomas More et dans ses perceptions nativistes), l’utopie d’un nouvel homme et d’une nouvelle société serait, en réalité, un retour à l’origine ou, du moins, la récupération de notre nature humaine corrompue par l’ambition et l’exploitation des hommes et de la nature. Pour prendre la conscience de cette utopie, qui est de résoudre aussi le problème créé par la même humanité, nous devrions regarder vers le passé. C’est-à-dire nous devons regarder vers l’avant avant de prévoir les problèmes que l’avenir nous procure.

Ce n’est pas un hasard, alors, qu’Eduardo Galeano a consacré sa vie, au moins sa vie littéraire, à critiquer le pouvoir tandis que les autres ont consacré leur vie à critiquer Galeano. Ce n’est pas non plus un hasard qu’il ait été l’essayiste qui ait le moins employé le je et la première personne dans sa prose poétique, ni que son arme principale dialectique ait été la récupération de la mémoire et que ses livres furent des variations de son œuvre maîtresse, la trilogie la Mémoire du feu.

* Jorge Majfud est Uruguayen, écrivain, architecte, docteur en philosophie pour l’Université de Géorgie et professeur de Littérature latinoaméricaine et de Pensée Hispanique dans la Jacksonville University, aux États-Unis d’Amérique. Il est auteur des romans « La reina de l’América » (2001), « La ciudad de la Luna » (2009) et « Crise » (2012), entre d’autres livres de fiction et d’essai.