Notre idée d’une « dictature » a l’habitude d’évoquer la dernière et, pour ceux ayant plus de mémoire, celle de 1955 [en Argentine] ou même celle de 1930, sans compter avec d’autres périodes plus discutables. Ce qui est préoccupant avec ce concept diffus : on parle parfois aujourd’hui de « dictature », parce qu’on se trompe sur la nature du moment politique actuel et cela fausse la critique.

Résolument, nous ne vivons pas sous une dictature, parce que ce modèle est passé de mode : il correspond à une étape précédente du colonialisme, qui même si ce dernier poursuit sa stratégie d’approfondir notre condition périphérique, il le fait maintenant avec des tactiques différentes des tactiques dictatoriales.

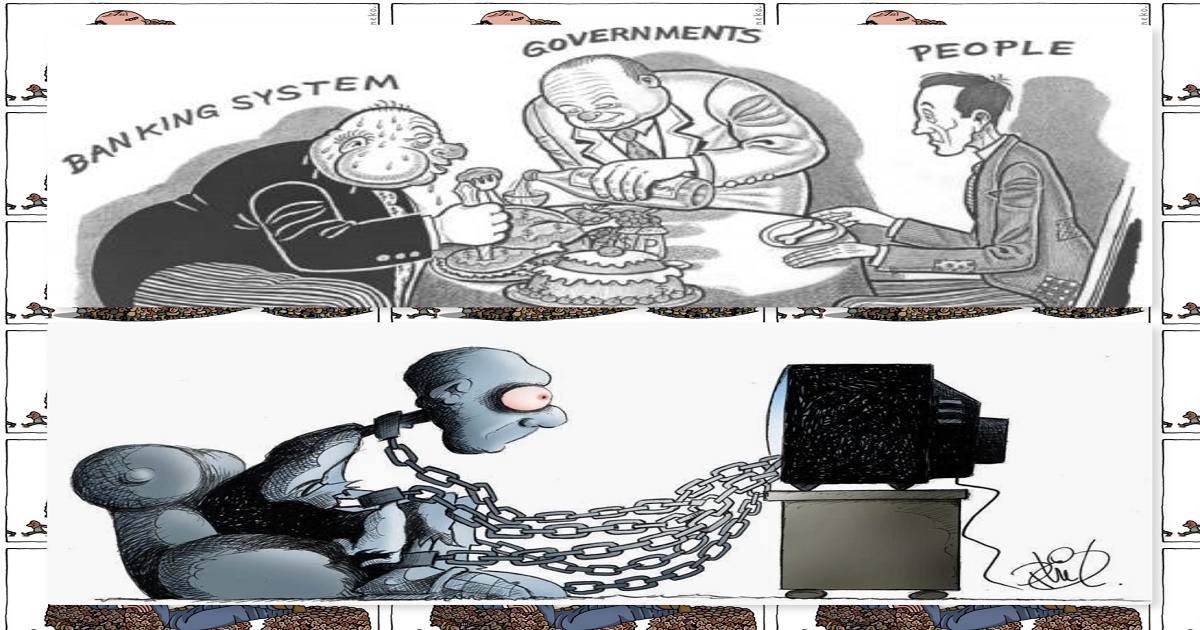

Après l’implosion du totalitarisme du soi-disant « socialisme réel », le capitalisme a fait un tour vers le totalitarisme qui en a terminé avec sa variable keynésienne, installant au pouvoir des technocrates qui gèrent des entreprises transnationales au détriment de la politique, qui recule au bénéfice de ces chiefs executive officers, qui sont la nouvelle oligarchie planétaire, qui concentre entre les mains de 1 % de l’humanité l’équivalent de ce que reçoit les 57 % les plus pauvres parmi les humains.

Ce n’est pas le produit de la concentration de capital que prédisait la Cour Suprême américaine des États-Unis d’Amérique à la fin du XIXe siècle, imaginant qu’un jour les monopoles devaient « répandre » un peu de richesse pour créer un marché de consommation, ou celui que prévoyait Lénine avec une fin complètement différente.

Les choses ne prirent aucun de ces chemins, parce qu’il y a cent ans on ne pouvait pas envisager qu’un jour feraient irruption les masses d’argent de propriétaires inconnus, pilotées par des technocrates, qui cherchaient à seulement ramasser le plus d’argent dans le moins de temps possible, quitte à commettre des « macro-délits », dont la croissance dépassait largement celle de la production, et que cette ardeur ploutocratique ne s’arrêtait même pas face à la détérioration accélérée des conditions de vie humaine sur la planète.

Par-dessus le marché, l’argent qui se concentre n’existe pas, ni même dans les billets verts en lesquels nous avons tous confiance, parce que bien que cela paraisse un mensonge, seule une part minime de tous les billets qui sont comptabilisés et circulent par ordinateur existe dans la réalité. Comment est-ce possible ?

Très simple : l’argent que nous déposons dans les banques est prêté et revient aux banques qui recommencent à le prêter à nouveau et, à la fin, les billets qui restent dans la banque représentent à peine un septième de ceux que nous déposons, de manière que si nous retirions tous nos dépôts, les banques ne pourraient pas les rendre, et feraient faillite parce qu’elles ne les ont pas.

Le dit « néolibéralisme » (avec le pardon des vieux libéraux, qui avec tous leurs défauts n’ont jamais pensé une incohérence semblable) défend la « liberté » de cette fiction que sont les grands groupes, mais non des êtres humains de viande et d’os et, de plus il la théorise, adoubé par les universités, le Prix Nobel d’Économie et les monopoles de médias.

Ce pouvoir totalitaire avance dans le monde à coups de délits aux dimensions astronomiques : escroqueries , administrations frauduleuses, subornations, travail d’ esclave à distance, et un énorme appareil de dissimulation par recel [1], qui est le service de recyclage d’argent de l’hémisphère du nord, qui légalise le produit de toute la criminalité organisée et de l’évasion fiscale dans le monde entier.

Le totalitarisme des grands groupes lutte contre la politique en affaiblissant l’instrument de celle-ci, à savoir, l’État. Dans les pays siège des corporations, leurs leaders politiques sont des agents de ces corporations, au moins depuis la trahison mondiale de la politique préconisée principalement par Reagan et Thatcher. Notre région d’Amérique n’échappe pas à la règle : ils affaiblissent nos États.

Comment font-ils ? Grâce à la subornation active. C’est-à-dire en offrant et en payant des « gratifications » qui leur permettent de prendre comme otages les politiciens qui sont à leurs services ; en affaiblissant l’autonomie des pouvoirs judiciaires avec leurs « propres » juges ; en corrompant les policiers à travers l’interdiction de drogues ; en neutralisant la défense nationale après avoir impliqué les forces armées dans des fonctions policières ; en montrant la politique comme sale, corrompue et perverse ; en créant des hommes politiques qui ne se présentent pas comme hommes politiques (imitation de Trump) ; en stigmatisant le syndicalisme ; en fabriquant des ennemis, comme les Mapuche et les adolescents des quartiers pauvres ; en se mettant dans les services d’informations autonomisés ; en diffamant tout dissident et défenseurs de Droits de l’Homme et de l’environnement ; en faisant taire toute voix différente ; et quand tout cela n’est pas assez, ils font appel à la violence institutionnelle, et nous pourrions écrire encore quelques pages plus détaillées.

Il est clair que la colonne vertébrale ou l’instrument central indispensable à ce travail destructeur sont les monopoles de médias qui sont aussi des groupes et qui créent une réalité virtuelle qui s’appelle aujourd’hui « post vérité », mais qui n’est pas tout à fait nouvelle, ni différente de Goebbels et de la fable des « Protocoles des savants de Sion », sauf qu’aujourd’hui la technologie du « marketing » est plus développée.

Ce pouvoir totalitaire colonialiste et délinquant n’installe pas une « dictature », mais il détériore et dégrade l’État de droit (qui soumet tout le monde de la même façon à la loi), qui jamais dans le monde réel ne devient son modèle idéal. L’État de droit est une capsule qui contient son contraire, qui est l’État de police (qui soumet tout le monde à la volonté arbitraire de ceux qui commandent), qui n’est jamais non plus son modèle idéal.

Les États réels oscillent entre les deux modèles idéaux dans une tension continue de pulsions entre la capsule qui essaie de contenir celles de l’État de police, et celui-ci qui essaie de la perforer et de la faire éclater. Ce que nous vivons est le produit des perforations que l’État de police obtient dans la capsule de l’État de droit c’est-à-dire l’affaiblissement programmé de ce dernier.

Nous vivons dans un État de droit détérioré, dégradé, débilité, avec une détérioration de la politique et des institutions démocratiques, avec une perte de sécurité juridique, dépourvue d’une justice impartiale, avec un Exécutif unipersonnel qui manipule le Législatif et le Judiciaire, avec un monopole médiatique qui crée une réalité sur mesure, c’est-à-dire, un État qui perd en souveraineté et avec elle son indépendance, comme le souhaite cette étape du colonialisme, inhérente à la condition périphérique du totalitarisme des grands groupes.

Ce n’est pas une « dictature », mais une crise de l’État de droit, son affaiblissement conforme à l’état actuel régional d’étape avancée du colonialisme imposée par le totalitarisme des grands groupes qui frappe en avançant dans le monde.

Mais il n’y a pas de pouvoir massif, sans contradictions, orifices de fuite, ou fissures ; si cela avait été le cas, ni le lecteur aurait lu cela, ni je pourrais l’écrire.

Nous savons que ce système n’est pas viable (« Laudato si »). L’humanité ne se suicidera pas, l’histoire est entre nos mains et la lutte pour le droit continue et continuera, mais pas contre une dictature, mais contre les pulsions d’un totalitarisme de grands groupes et ploutocratique qui dégrade l’État de droit, en l’affaiblissant pour nous soumettre encore plus et mieux.

*Eugenio Raúl Zaffaroni. (Buenos Aires, le 7 janvier 1940) il est un avocat et un notaire argentin gradué dans la faculté de Droit et de Sciences Sociales de l’Université du Buenos Aires en 1962, docteur des Sciences Juridiques et Sociales par l’Université Nationale du Littoral (1964), et juge de la Cour Suprême de Justice argentine dès 2003, jusqu’à 2014 quand il a présenté sa démission pour être arrivé à la limite d’âge qui fixe la Constitution. Actuellement Juge à la Court Interamericaine de Droits de l’Homme.

Notes

[1] Le recel est le fait de dissimuler quelque chose. On comprend par receler par la dissimulation des effets du délit. Le délit de recel est ce pourquoi un délit précède un autre. Ce délit précédent doit être un délit dirigé contre l’ordre patrimonial ou socio-économique.