أكبر فخ وقع فيه المثقفون العرب أنهم صدقوا أوهام المصطلحات الضخمة، وإنخدعوا ببريقها اللامع، كالمجتمع المدني والديمقراطية والحرية والمساواة والمؤسسات والدستور والقانون، بينما واقع حال الدول العربية أنها تعيش عصور الإنحطاط القروسطوي على جميع الصعد. فمن يحاكم المثقفين السذج أوالمتواطئين؟.

جيلنا والجيل الذي بعدنا يعيش حالة إنفصام فظيع بين مقولات لا أثر لها في أرض الواقع. هل كان المثقف العربي، والتونسي بخاصة، مشاركا فيما بلغه واقعنا اليومي، وعلاقاتنا من جفاف وقحط؟. للإجابة على هذه الأسئلة علينا أن نتحلى بشجاعة المثقف المسؤول عن دوره والواعي بوظيفته. قد تتراجع أدوار المثقف بفعل نمو أدوار الفاعلين آخرين، وقد يعمل بعضهم على إدراج هؤلاء الفاعلين في إطار المثقف الضيق.

كما أن تعدد مفهوم المثقف نفسه قد يسعف في هذه المهمة. لكن كيف ندرج مثلا أصحاب القنوات التلفزية أو المؤسسات الإعلامية بإختلاف أنماطها وأنواعها ضمن إطار المثقفين وهم لا يملكون إلا رأسمالا محايدا وفي الأغلب منحازا إلى قوى إجتماعية مؤثرة، كرجال الأعمال، والساسة، بل وبعض المثقفين؟.

نحن إذن أمام تكوينات واقعية جديدة. وهنا يتشعب ويتوسع دور المثقف الناقد. إنه لم يعد ذلك المثقف المندرج ضمن علاقات محددة وبسيطة، كما كان شأن إبن خلدون أو محمد عابد الجابري، أو بعض مثقفينا الذين بقوا معلقين في شرنقة المثقف المثالي واليوطوبي، المنكفئ على الكتب والمجلات والصحف، والمعزول عن واقعه. في مجتمع يزداد تعقيدا وتشابكا. ومحاولة القبض على دور المثقف فيه من أجل فهم إرتجاجات المجتمع وتفاعلاته ومختلف منتوجاته عليه أن يهبط للواقع ويتفاعل مع مشاكل وهموم المواطن، وينخرط في مجمل علاقاته.

لكي ننتج مجتمعا جديدا إذن لا بد من إحداث صدمة عنيفة، صدمة ناتجة عن إصطدامنا بتحولات واقعنا، صدمة تربك يقينيات ما علق بذهننا من أوهام، وتجرف مخلفات وبقايا الثقافة الإيمانية المجانية، وتضع الجميع أمام علامة الإستفهام، حتى لا يمروا إلى قناعاتنا وكأننا شوارع مستباحة لكل مهرجي الرأي الدغمائي، والقول القطعي والصوت العشوائي. جميعنا يعترف أننا أمة عاطفية رومانسية حالمة. ومن شأن الرومانسي أن ينجرف وراء عاطفته دونما الوعي بتحذيرات العقل.

وقد حان وآن الوقت للقطع مع هذه العادة السلبية التي تركزها فينا ثقافة الخنوع والتصديق والطاعة. علينا أن نتعلم أن نحيا من جديد، ونفترض أن الكون لم يولد إلا قبل أيام قليلة، وكل التاريخ الماضي الطويل لم يكن غير ليلة أو ليلتان. من جهتي كفرد واعي، صدمت كثيرا، ليس في مثقفينا فقط، بل في ساستنا، وفي حاكمنا، وفي منظومة عدالتنا، وفي ثقافتنا، وفي شعوبنا -أو شعبنا العربي الواحد-. وتوقفت طويلا رغم إنشغالاتي المتعددة مع أسئلة أربكت وجودي.

هل أستطيع البدء من جديد؟. سؤال مربك ومحرج. لكنني فعلا، قررت البداية من جديد، متجاوزا عائق السن، وعائق البطالة، وعائق المجتمع، وعائق أجهزة الدولة القمعية، وعائق الأسرة، وعائق النصائح المهلكة. نعم وقفت على كل هذه العوائق والعوائق الأخرى، وطويتها في صرة تشبه صرة جدتي، لكنني لم أضعها في خصري كما كانت تصنع المرحومة، بل رميتها في بئر النسيان والإهمال، وأقبلت على الحياة بطريقتي التي تلائم وضعي وحالي ومستواي. نحن أمام واقع كابدنا مخاضاته منذ عقود، واقع أبى إلا أن يزيد من عفنه وظلمته وتخلفه، وكأن دور مثقفينا، وخاصة بعد ثورات الشعوب العربية البهية، عاد إلى نفس إشتغالاته التبريرية والتوفيقية، وعلينا أن نصدقهم ونكذب معيشنا وواقعنا وتجربتنا التي خضناها بأعصابنا نحن وبإنتكاساتنا نحن، وبآلامنا نحن، لنصدق مثقفا عاجيا يتقاضى أكثر من أجر دون أن يكلف نفسه عناء تأدية وظيفته. أنا الآن سأعمل على الإنفتاح على الواقع، على المدون والمثبت، على الوثائق، لا على الخطابات والشعارات والإيديولوجيا المقيتة.

إذن فلسفة الواقع أصدق من أي إدعاء أو كوجيتو تحريفي، "أنا أكتب إذن أنا أناضل "، أكبر خدعة يمكن أن تسقط فيها أجيالنا الصاعدة. إن السؤال الآن هو، ما هو الواقع؟ كيف نعيش هذا الواقع؟ ما هو واقع نموذجنا المقروء وشيخنا المسموع، وحاكمنا المتبوع؟، إنه سؤال المحايثة، سؤال الواقع بلغة مباشرة. فالإنتقال نحو مجتمع جديد، لا يبدأ من النظر أو المقابلة مع العالم الآخر والمجتمعات الأخرى، بل يبدأ من الذات، سواء كانت جماعية أو فردية.

كما أن الإنتقال إلى مجتمع جديد يفرض علينا ضبط وفهم حركية مجتمعنا الراهن، والوقوف على تحولاته التي أكرهتنا على الإعتراف بها. لم تنتج كل القراءات السابقة التي عملت منذ أكثر من قرنين على المفاضلة والمقابلة بيننا وبين المجتمعات الأخرى، إلا على التشويش على رؤية ذاتنا، وفصلتنا عن وعينا وإستلبت عقولنا. قرنان وأزيد ونحن نقارن بيننا وبين الآخر، ولم نقم بمقارنة نفسنا مع ذواتنا، كيف كنت أمس، وماذا أصبحت اليوم؟ هل حدث تغير ما، نوعي أو كيفي أو كمي؟ هل ثمة تجاوز ما على مستوى الذات؟ أليس المجتمع هو مكونات فردية؟. فماذا حدث في هذا المجتمع؟ من تطور فيه وإرتقى؟ وما معنى التطور والإرتقاء؟. إنها الأسئلة العابرة للفرد والجماعة. من أين كانت تغذي منظومتنا الثقافية مرجعيتها؟ وما هي المؤسسات التي إحتكرت إنتاج الثقافة في مجتمعنا منذ الإستقلال على الأقل؟. ومع تحولات أو ثورات التكنولوجية الرقمية، هل حافظت مركزية الثقافة على نبعها الأول؟.

كل ما يمكن الإقرار به هنا، والآن، أن الثقافة في تونس والعالم العربي، وخاصة منذ ما يزيد عن نصف قرن إحتكرتها الأحزاب الحاكمة و المعارضة على السواء، وإلى عهد قريب، نفضت تلك الأحزاب يدها من الثقافة لحسابات سياسوية ضيقة. لكن عدم وعي المثقف الحزبي بتقلبات الحياة، وبتحولات الرهانات، جعله أسير منظوره الحزبي الضيق. و بؤس مثقف الأحزاب أنه حين تنفذ صلاحيات السلطة من حزبه، ينتقل من دور المادح إلى دور الهجاء. فبوصلته بوصلة مواقع حزبه. فهو عندما يتحول موقع حزبه من المعارضة إلى الحكم، أو مايشبه الحكم لللدقة العلمية يتحول إلى ماسورة تغسل أدران النظام وأوساخه.

فهو أينما توجه حزبه إتجه تفكيره وخطابه. نفس دور شاعر القبيلة القديم، إذا إنتصرت قبيلته نظم فيها قصيدة مطولة يعدد فيها مفاخر الإنتصار ومناقب الشجاعة، وإذا إنتكست رثاها بمعلقة نادبة ومولولة. وقد أبتلينا في عالمنا العربي بمثقفين نموذجيين، مثقف السلطة ومثقف الحزب، أما مثقفو الوطن والشعوب أو مثقف الإنسان و المواطن، فهم رغم وجودهم قلة نادرة، لا يسعفون الباحث في التزود بما يلزم من المفاهيم وأدوات التحليل والمقولات لتفكيك ولفهم مسار واقعنا الحالي.

وما أحوجنا اليوم إلى مثقف كوني، ينطلق من قريته أو مدينته أو وطنه ليطل على العالم. بعيدا عن التعصب للذات، سواء كانت ذاتا جماعية تاريخية أو ذاتا محلية عابرة. وللوقوف مع الذات في مقابل الواقع نستطيع أن ننسف بكل يسر وهم العدالة بكل ترسانتها المؤسساتية والمعرفية والوهمية التي تجعلنا أسيري لغة الخشب والكذب والبهتان. عدالة تفرج عن أكبر فاسد ومهرب وسارق مال عام، بينما تجهز على حق الضعفاء وتقاضي النزهاء، أمام الملأ، وعلى مرأى العالم، وضد جميع الدلائل والبراهين الموثقة والواقعية…..

كما أننا نستطيع أن نهزأ من حكومة ومن نظام إستهلكتهما الأقنعة والمساحيق والخدع السينمائية والبلاغية. ما أرومه اليوم هو إقتلاع جذور الإنصياع لمفهوم المثقف الموجه، أو المثقف العالم الناصح لأمته. فقد أمدتنا نتائج الثورات العربية بما يكفي من الدروس والخلاصات والعبر لإعلان موت المثقف سريريا. فإما أن ننخرط جميعا من أجل تغييرات جذرية عقلانية ومدروسة، أو نعلن الإنسحاب من ساحة النقاش والحوار ومحاولة البحث عن الحلول.

إن أمة تنفق أكثر من قرنين للبحث عن حلول أمة ميتة متحللة، والمثقفون الذين يعيدون نفس خطابات الأمل القديم، ونفس العلاجات التقليدية، سواء لبست لبوس الحداثة أو لبوس التلادة، إنما هم مجرد نسخة لا أكثر لمثقفين تقليديين. نحن بحاجة اليوم إلى مثقف، أو مواطن، وهذا مستبعد في ظل أزمة التعليم التونسية والعربية عموما ومستوى المتعلمين ومنهجية التعليم، يعمل تغيير سلوكه وعقليته. على المثقف العربي أن يتواضع إذا كان فعلا يملك ميكانيزمات وأنزيمات التواضع. إلى الآن عجز المثقف العربي على صناعة ذاته كقوة إقتراحية، أو كبديل استراتيجي لسلطة الدولة وأجهزتها الشمولية، التي أصبح هو أيضا ضمن آلياتها.

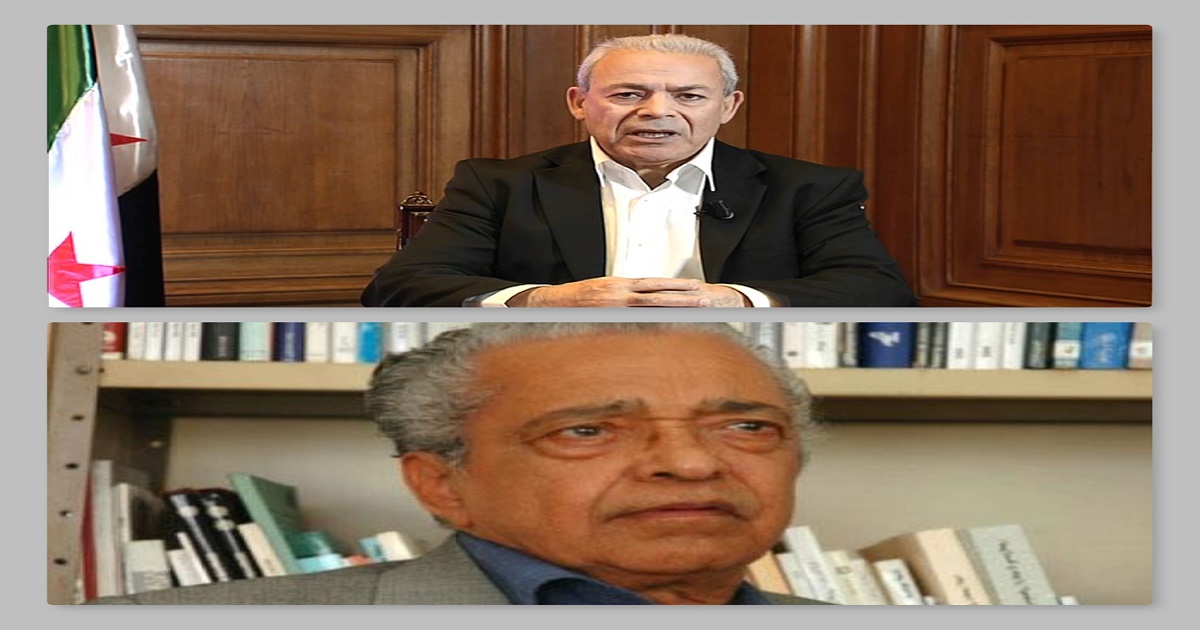

ولا أظلم أحدا إذا قلت أن هناك ثلة من المثقفين العرب وحتى التونسيين من بقوا على هامش سلطة النظام، وأبان النظام عن عجز فظيع على إحتوائهم وعن غباء شديد على جذبهم إلى حظيرته. فالمهدي المنجرة وبرهان غليون وعلي حرب ومثقفين آخرين عملوا من أجل بناء مجتمعاتهم، لم تحتويهم الأنظمة، دون أن يخسر أحد من هؤلاء شيئا من عبقريته وقدرته على حشد المعجبين والجماهير. وهنا يبدو جليا وواضحا إمكانية تأسيس نمط ثقافي ذي قيمة خارج أسوار السلطة الرسمية، بكل أجهزتها وأنظمتها القمعية والتسلطية …