Pour nombre de médias occidentaux, l’affaire est entendue. L’Irak est synonyme de chaos, de guerre « entre chiites et sunnites », d’effondrement d’un Etat et de menace incessante représentée par l’Organisation de l’Etat islamique (OEI). A bien y regarder, on sait peu comment fonctionne (encore) ce pays « libéré » de la dictature de Saddam Hussein par l’invasion militaire américaine de 2003. Les incessantes intrigues politiques à Bagdad, les divisions au sein des diverses factions religieuses chiites, la marginalisation d’une partie des courants sunnites, le rôle, encore très actif, des diplomates américains : tout cela est rarement évoqué quand il s’agit de donner, en quelques mots, le lourd bilan d’un énième attentat. On parle encore moins des Irakiennes et des Irakiens, et de ce qu’ils endurent au quotidien. C’est ainsi, le décryptage que font nombre d’experts des soubresauts géopolitiques pousse à oublier l’essentiel, à savoir le peuple ou, dit de manière plus triviale, les gens. C’est une règle qui vaut beaucoup pour le monde arabe. On s’indigne pour le sort de la cité antique de Palmyre, on pleure ses ruines dynamitées par la folie iconoclaste de l’OEI (et par son implication dans le trafic de pièces archéologiques) mais les individus passent au second plan, figures fugitives de micro-trottoirs tendus pour offrir quelques sons aux images.

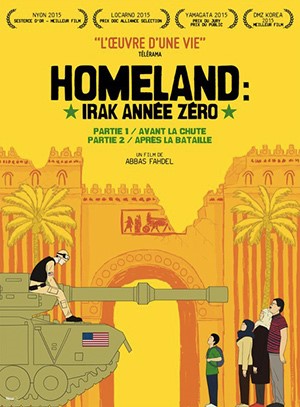

Le tour de force de Homeland : Irak année zéro, un film documentaire du cinéaste irakien Abbas Fahdel, est de renvoyer le spectateur à l’essentiel. Ici, point de spécialistes, point de longues tirades sur le grand jeu contemporain au Proche-Orient. Il s’agit d’une famille, la sienne, filmée de façon intime avant puis après l’invasion de 2003. Deux longues parties (« Avant la chute » puis « Après la Bataille ») qui prennent au corps et qui montrent, à leur manière, l’étendue du désastre.

Une famille, donc, appartenant à la classe moyenne, ce que l’on pourrait appeler la bourgeoisie d’Etat irakienne, née de plusieurs décennies de redistribution de la manne pétrolière alliée à une expérience centralisatrice et « socialiste ». Alors que la guerre s’annonce, cette famille vit une étrange normalité. Il faut, entre autre, stocker de la nourriture en utilisant sa carte de rationnement, creuser un puits dans le jardin en prévision des coupures d’eau et plaquer du ruban adhésif sur les vitres car c’est un bon moyen d’empêcher le verre d’éclater en mille morceaux quand viendra le temps du qasf, le bombardement.

Dans le même temps, les jeunes vont à l’école ou à l’université et les parents travaillent. Il y a des mariages et des cérémonies religieuses. Le pays vit. Mal, mais il vit. Cette guerre qui vient rappelle les précédentes. Celle contre l’Iran (1980-1988), celle contre le Koweït puis contre la coalition internationale venue libérer l’émirat (1990-1991), cela sans oublier l’embargo qui a suivi et dont les conséquences (privations, hausse de la mortalité infantile, désagrégation de la société) ont été effacées par les folies actuelles.

Face à la caméra, les parents du réalisateur se confient ou se laissent filmer dans un quotidien où la télévision joue un rôle central, avec ses programmes pour enfants, ses feuilletons et, bien entendu, ses odes incessantes au régime et à la figure centrale de Saddam Hussein. On s’attache à ces personnages, plus particulièrement à Haïdar, jeune adolescent et neveu du réalisateur. Comme l’explique si bien Myriam Benraad, chercheuse et spécialiste de l’Irak, celui dont le prénom signifie « beau » ou « fort » en arabe est « l’enfant oublié du drame irakien ». Tour à tour inquiet, amusé, bravache, inconscient (pour lui, la guerre signifie aussi l’arrêt bienvenu des cours…), il est le symbole d’un énorme gâchis, la victime sacrificielle d’une folie sans nom. Celle d’une guerre voulue à tout prix par le président George W. Bush et une poignée de néoconservateurs qu’une vraie justice internationale devrait déverser dans les poubelles de l’histoire.

Dans la deuxième partie du documentaire, les Américains viennent de prendre Bagdad. « Je n’aurais jamais imaginé qu’ils soient aussi incompétents », dit d’eux l’un des personnages, catastrophé par l’ampleur du désastre. Très vite, c’est l’insécurité et l’angoisse. Des musées ont été pillés, des lieux de culture ont flambé. Les « Ali-baba », comprendre les pillards, s’en donnent à cœur joie dans l’impunité la plus totale. Les gens s’arment et on peut acheter une kalachnikov ou un tokarev dans une banale échoppe. Le dictateur n’est plus là, ceux qui ont servi le parti Baas sont désormais marginalisés tandis que les partisans du parti islamique Al-Da’wa commencent à occuper la rue en levant le poing.

Les germes des affrontements confessionnels sont là. Dans quelques mois, quelques semaines, les tueries commenceront. La famille du réalisateur n’est pas épargnée par la violence et le spectateur a beau connaître à l’avance le dénouement — il est annoncé durant la première partie —, c’est avec un sentiment d’accablement, de tristesse mais aussi de colère que l’on quitte la salle à la fin de la deuxième partie.

Homeland est un chef-d’œuvre. Et malgré sa durée (1), il faut aller voir ce documentaire pour ce qu’il nous dit de l’Irak. Pour ce qu’il nous montre de ce qu’a été ce pays au début des années 2000, époque où l’on pouvait circuler dans un Bagdad qui n’était pas encore défiguré par les barrages militaires et les immenses blocs de béton. Pour cette évidence que l’actualité à grand spectacle fait oublier : il n’est de guerre sans tragédies humaines.

Note

(1) Lire Philippe Person, « Une nécessaire démesure », Le Monde diplomatique, mars 2016.