كانت تستعمله لحفظ أشيائها الثمينة، وخاصة منها بعض قطع المصوغ الفضية فذاك أغلى ما كانت تملكه، كما كانت تدخر فيه ما لديها من نقود، وقد لا تفتحه أياما عديدة لعدم الحاجة إليه، ولكن عندما كانت تفتحه كانت تجدني إلى جانبها أستطلع ما فيه. وقد أحصل منها على قطعة حلوى خبأتها هناك، وتأتيني من داخله رائحة عطورات شرقية مُعتّقة تفوح من عقد صنعته هي نفسها من البخور والجاوي. وها أن تلك الرائحة تكاد تعبر الزمن نحوي الآن وهنا.

صندوق أمي، كنت أنا أيضا أستعمله، لكن ليس لأضع فيه أشيائي وإنما كمكتب، وقد كنت أستعمله بدلا من فخذيّ، فهو أنسب للكتابة وللقراءة، كم من تمارين ومسائل حللتها عليه ونصوص حفظتها وتعابير كررتها. وقد صاحبني سنين طويلة حتى المرحلة الثانية من تعليمي الثانوي، منذ أكثر من أربعين عاما، أتذكر الآن أني كنت أجلس إليه على الأرض، وكنت أفتح فوقه إحدى كراساتي، وأضع على جانبه الفانوس النفطي، وكنت أستغرق في التحضير حتى أستفيق أحيانا على رائحة شعري الذي تعرض للنار بعد أن اقترب رأسي من الفانوس الدافئ.

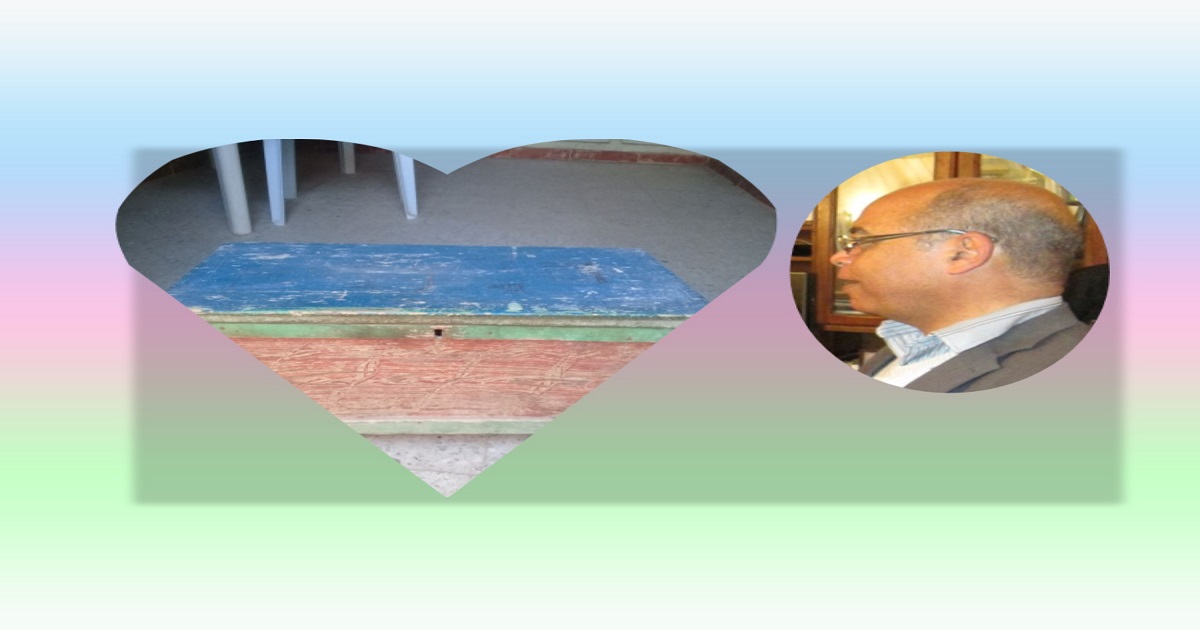

وكما يفعل الأطفال بمكاتبهم، فقد تصرفت في غطاء صندوق أمي، إذ رسمت عليه بالحبر الصيني كتابا ووردة ذات بتلات ثلاث، وكتبت سورة الإخلاص وعبارة توكلت على الله، وجميعها مازالت ظاهرة إلى اليوم.

صندوق أمي هو الذي تمكنت من خلاله أن أكتشف العالم رويدا رويدا، ومن فوقه قرأت لأول مرة لطه حسين وميخائيل نعيمة وإرنست هامنغواي وأبي القاسم الشابي وإبراهيم المازني والمنفلوطي وآخرين كثيرين كانوا يؤثثون الكتاب المدرسي. لقد كان هذا المكتب الصغير المتواضع أول درجة لي في الحياة.

وكم كان سروري به كثيرا وقد وجدته أخيرا كما هو تقريبا، وقد تركته أمي منذ زمن بعيد، ولكنه مازال على هيئته التامة وبألوانه الأولى وبصماتي عليه، وأكاد أشم عليه رائحة أمي.