Nous avons eu l’occasion de souligner précédemment que, du point de vue de Freud, ce qu’il appelle le transfert est essentiel dans le processus de guérison de la maladie mentale… Cette affirmation se justifie dans la mesure où, à travers le transfert, donc à travers le développement d’une relation au psychanalyste où le désir sexuel prend une place prépondérante, se réalise pour le malade le premier acte d’une rupture de la solitude.

Nous disons «premier acte» parce que, au-delà de cette rencontre, s’ouvre pour le patient l’horizon d’une relation à l’autre qui est libérée du poids de la censure et de la culpabilité… Mais, ce que nous avons également relevé, c’est que s’ajoute à cette libération une insurrection contre un ordre «bourgeois» et que l’accomplissement de la guérison a lieu véritablement à travers l’insertion du patient dans ce mouvement collectif de lutte contre cette sorte de système castrateur que représente la société traditionnelle avec ses valeurs…

Au caractère commun de la lutte correspond l’intégration du patient dans une réalité humaine qui, non seulement lève l’interdit qui pesait insidieusement sur l’expression des désirs, mais, de plus, confère à cette expression une dimension militante et politique. De sorte que l’on passe d’une situation de départ qui est de solitude et de faiblesse à une situation d’arrivée qui est de participation à une lutte cimentant l’appartenance au groupe…

Cette vocation de la psychothérapie, au sens large du terme, à offrir au malade une nouvelle intégration dans le groupe social va s’affirmer après Freud tout en prenant des formes différentes. On la retrouve dans une version relativement élaborée avec la psychothérapie institutionnelle où ce qui s’offre au patient, ce n’est pas un transfert isolé de personne à personne, dans le cadre du tête-à-tête patient-psychanalyste, mais une «constellation transférentielle», selon la formule du fondateur, le français d’origine espagnole (catalane) François Tosquelles.

Le schéma du processus s’en trouve bouleversé et la question qui se pose ici est de savoir si l’expérience de la psychothérapie institutionnelle n’est pas l’indication que, à partir du modèle freudien, on ne s’achemine pas progressivement vers une forme plus assagie, moins insurrectionnelle, de l’intégration.

La psychothérapie institutionnelle commence sa carrière, et la mènera jusqu’au bout, dans le milieu hospitalier, même si elle aura un impact important en dehors. Le principe, expliqué par un des grands théoriciens, Jean Oury, est de briser dans l’enceinte de l’hôpital la relation entre soignants et soignés qui reste déterminée par le caractère concentrationnaire de cet espace. Le malade est appelé à prendre part à la gestion du quotidien. Il devient un acteur de l’organisation générale de l’espace commun.

Jean Oury s’inscrit donc dans la démarche initiée au XIXe siècle par Philippe Pinel (1745-1826), dont il se réclame d’ailleurs. Son souci est de rompre l’enfermement, perçu à juste titre comme un facteur aggravant de la maladie.

Mais, en tant que post-freudien, il attache une importance essentielle au transfert. Donc à l’issue ou à l’échappatoire que représente le désir par rapport à l’expérience de l’exil intérieur dont souffre le malade mental.

La «constellation transférentielle» signifie que le malade va avoir la possibilité de réaliser une multiplicité de transferts, en choisissant pour ainsi dire ses cibles privilégiées, dans le cadre — hospitalier — d’une vie quotidienne qui s’y prête.

On note tout de suite que ce schéma prévoit de concentrer en un seul moment et en un seul espace ce que le schéma de la psychanalyse freudienne prévoit en plusieurs étapes et en plusieurs lieux. Puisque l’hôpital devient une sorte de micro-société à l’intérieur de laquelle le patient va avoir la possibilité de nouer des relations affectives — d’où le désir n’est pas absent — tout en inscrivant ces relations dans le cadre plus élargi d’une vie communautaire incluant des personnes avec qui la relation est moins affective ou attractive, avec qui la relation est parfois d’hostilité.

Cette expérience présente un intérêt particulier parce qu’elle pousse le malade à se réapproprier l’espace social à l’intérieur de l’hôpital en apprivoisant l’élément négatif de l’adversité, de l’animosité. Ce qui signifie au passage que l’appropriation en question ne passe pas nécessairement par le schéma freudien d’une fracture entre une société qui incarne la censure contre le désir et une autre qui incarne la révolte contre cette censure.

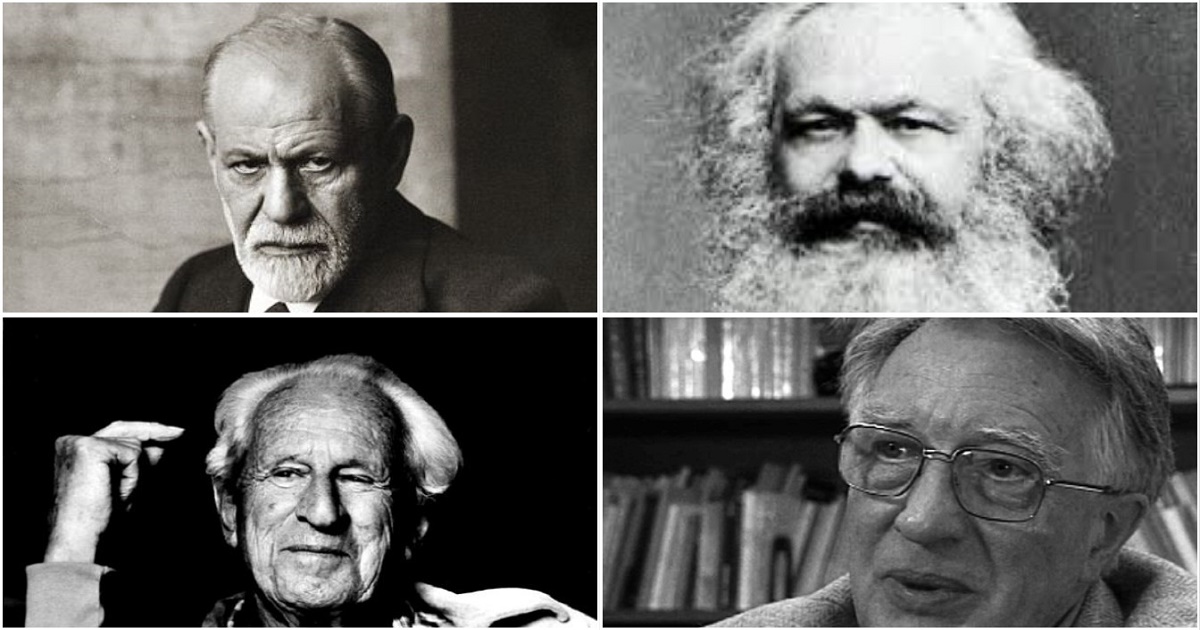

Car il faut voir que même si Freud n’a pas thématisé la «lutte des classes» comme l’a fait Karl Marx, il n’a pas cessé de creuser implicitement le fossé entre deux clans, les tenants des anciennes valeurs castratrices d’une part et, d’autre part, les insurgés contre le système d’oppression du désir.

Et c’est la raison pour laquelle la jonction s’est faite tout naturellement entre les deux hommes sous la forme du «freudo-marxisme», dont une des figures éminentes est Herbert Marcuse, auquel on reviendra peut-être.

Cette vocation du freudisme à jouer d’une certaine lutte à l’intérieur de la société, nous l’avons déjà souligné, n’est pas une caractéristique secondaire : elle est inscrite au cœur de la pensée de Freud en matière de réponse au problème de la maladie mentale dans la société moderne. Or la psychothérapie institutionnelle se démarque de cette vision.

Elle relève d’une sorte de «kinésithératpie sociale», comme si la maladie mentale était le fait d’une ankylose de l’âme provoquée par un accident affectif, qui suscite chez l’individu un handicap relationnel. Il s’agit donc de pratiquer une rééducation de l’âme à la vie en société, sans chercher à mener la guerre contre celle-ci et contre ses valeurs, ou en tout cas sans faire de cette guerre un élément constitutif ou un moyen actif de la thérapie.