La langue est-elle un élément neutre à l'intérieur de laquelle évolue la pensée philosophique ou est-elle au contraire ce en quoi et par quoi on philosophe ? La question se pose et a donné lieu à des débats ici et là.

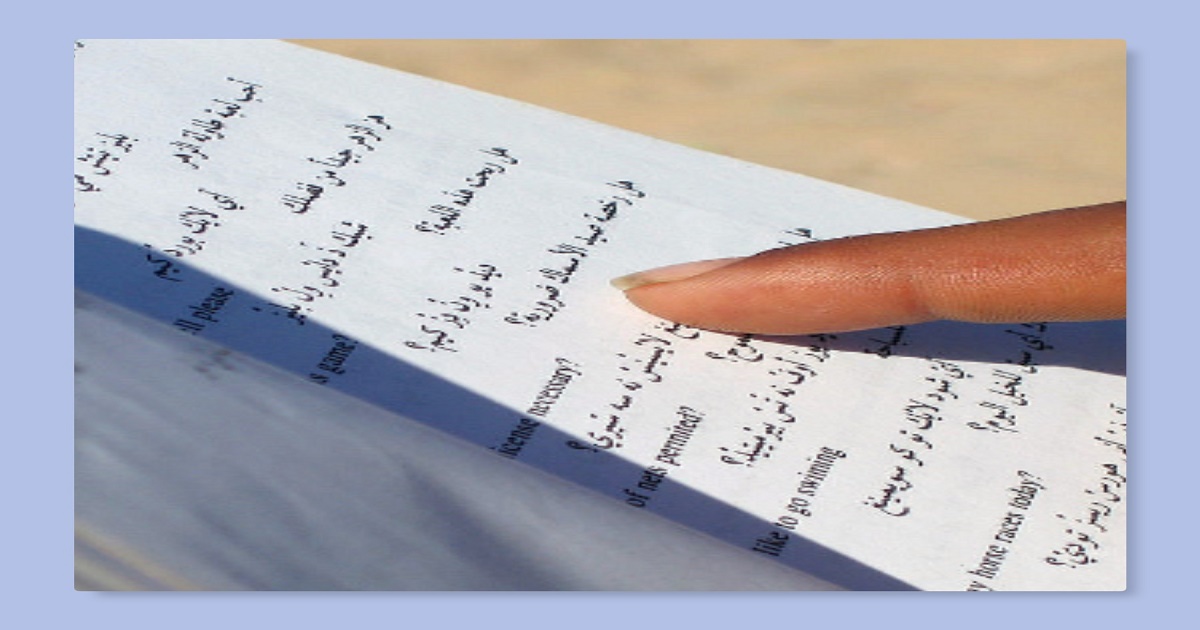

Mais à supposer qu'il faille opter pour la seconde possibilité, en quelle langue devrions-nous philosopher en Tunisie ? Dans la langue du colon ? Peut-être pas. Mais alors en arabe, comme le veut la coutume de nos universités ? Peut-être. Mais il faudrait expliquer pourquoi. D'autant que cette option présente deux difficultés.

La première est que l'utilisation de la langue arabe dans un pays bilingue comme le nôtre risque de nous entraîner dans un conflit linguistique interne où seul l'arabophone pourrait prétendre à un discours proprement intellectuel, tandis que le francophone serait cantonné dans la sphère technique de la pensée, où la langue est réduite au statut de simple instrument de communication.

La seconde, non moins grave, serait que la langue arabe serait moins habitée philosophiquement que violée et altérée dans son génie propre par l'importation massive en son sein d'un discours philosophique venu d'Occident... C'est d'ailleurs ce à quoi on assiste.

Notre relation à la langue française est-elle une relation de parasitage, dont le produit n'est considéré comme un "enrichissement" que par esprit de complaisance et qui relève en réalité bien davantage d'une sorte de bâtardisation... ou s'agit-il d'autre chose ?

Est-il incongru de rappeler que nous parlons des langues d'emprunt... nous qui avons trois mille ans d'histoire ? Il est vrai que ces langues, nous nous les sommes appropriées. Tant bien que mal, dirions-nous. Mais cela ne devrait pas nous faire oublier que leur naissance ne doit rien à notre génie linguistique, lequel est largement mis en sommeil.

Que peut bien vouloir dire pour un pays "avoir trois mille ans d'histoire" s'il ne se reconnaît ni une langue propre ni le pouvoir de s'en donner ? N'est-ce pas une affirmation creuse ! D'autant plus creuse qu'autour de Carthage cette histoire a joué plus d'une fois un rôle central dans la Méditerranée : autant dire dans le monde !

Autrement dit, cette facilité avec laquelle nous nous accommodons du statut d'utilisateurs de langues d'emprunt est le signe d'une attitude de renoncement : de renoncement à un passé où la parole qui résonnait parmi nous avait un écho dans le destin du monde.

Nous sommes depuis longtemps des colonisés linguistiques, en tout acquiescement et dans un oubli profond de ce que nous fûmes.

Dans quelle mesure peut-on parler d'une poésie tunisienne, dès lors que le poème, quand il est déclamé, consacre une langue dont les sonorités tendent à nous faire déserter le sol du pays en direction d'un ailleurs : d'une terre de naissance orientale, ou occidentale ?

Souvent, plus le poète - ou prétendu poète - croit exceller dans son œuvre et faire peut-être la fierté de sa patrie, plus grande est son allégeance à un foyer culturel qui nous est étranger : que cette allégeance soit reconnue et supportée ou qu'elle soit dissimulée, camouflée sous l'idée hasardeuse selon laquelle la langue ne serait qu'un véhicule indifférent en lequel le chant du poète ferait sa course…

Car on sait bien que le poète ne chante authentiquement que lorsqu'il fait chanter la langue qui accueille son chant ; que son poème n'accède vraiment à son essence poétique que s'il est devenu pour la langue qu'il utilise le lieu providentiel d'une auto-célébration…